はじめまして、株式会社NASUです。

NASUの社名に「デザイン」という言葉が入っていないのには、明確な理由があります。

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』という不朽の名作映画をご存知でしょうか。僕がクリエイターとしてもっとも影響を受けた作品であり、映画の枠を超えた最強のエンタメコンテンツだと思っている作品です。NASUを設立する前から、自分で会社を作るならデザインだけをする会社ではなく “デザインを起点としたコンテンツ、エンタメを作る会社” を目指すと決めていました。

NASUの社名は『バック・トゥ・ザ・フューチャー』に出てくるドクの口癖、「何ごとも為せば成る」に由来しています。「為す」と「成す」は辞書を引くと同じ場所に書かれていて、意味は「作り上げる」「築きあげる」。これはデザインの意味に非常に近いです。

クライアントが成し遂げたい目的にデザインで協力する。「デザインで成す」という意味を込め、NASUを設立しました。

ご挨拶が遅れました。みなさん、こんにちは。初めましての方は、初めまして。株式会社NASU代表取締役の前田高志です。

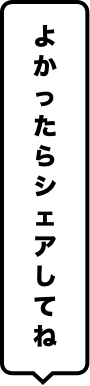

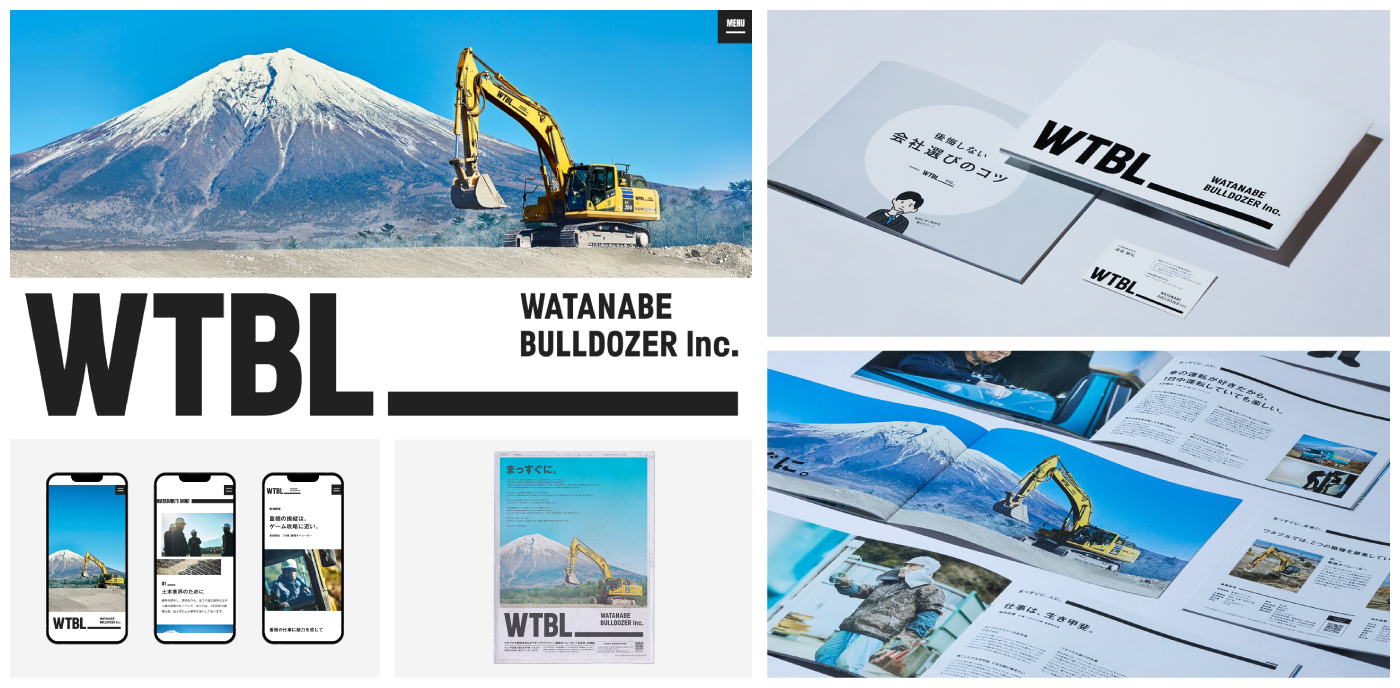

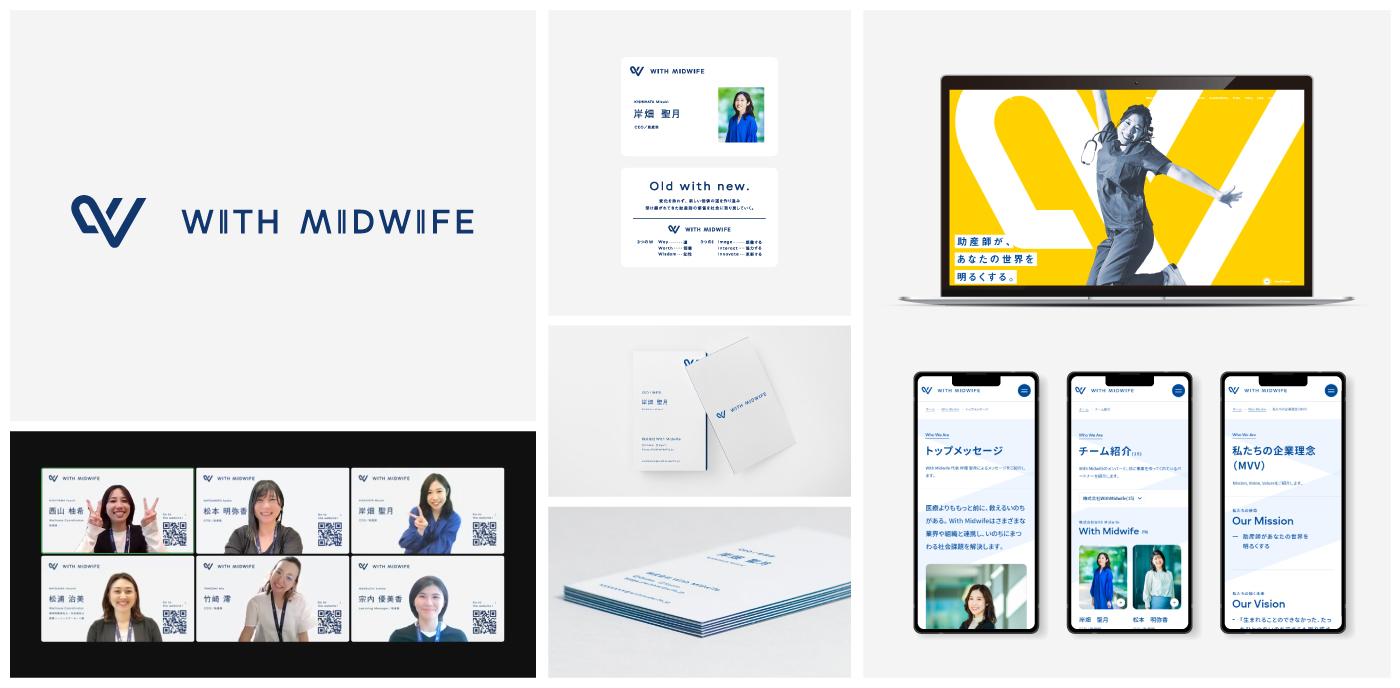

私たちは普段こんな仕事をしています。現在はグラフィックデザインの制作にとどまらず、経営にもデザインを活かすデザイン経営やコミュニティなど幅広い事業を展開しています。そのため「NASUってつまりどんな会社なの?」と聞かれることも増えてきました。

この記事では、NASUがデザインで成すために大切にしていること、NASUの仕事についてお話ししようと思います。

NASUを構成する3つの「ナス」

NASUのミッションは「成す」、ビジョンは「為す」、バリューは「生す」です。

ミッション「デザインで成す」

ミッションとは社会に対して会社がおこなう “枠” です。NASUのミッションは「デザインで成す(Win)」。もう少し詳しくご説明するとデザインで成し、デザインの力をお茶の間に届ける。その結果、デザインで笑顔を増やすことを掲げています。

そのために「デザインはすごい、面白い、誰にでも」の信念のもと、デザイナーだけでなく、お客様と伴奏しデザインを作ります。また、デザインの力を伝える発信、取り組みを絶えず行っています。

ビジョン「為す」

ビジョンは枠の中で積み重ねる “もの” なので、NASUの場合は積み重ねるのはデザインです。NASUのビジョン「為す」は質の高いデザインを為し遂げるを意味します。

質の高いデザインというのは、美しい・洗練されているといった見た目に限定したものではありません。実際にそのデザインが使用されるシーンを想定し、クライアントが望む結果を為してこそ、質の高いデザインが生まれます。

NASUが考える質の高いデザインは、拙著のタイトルにもなっている「勝てるデザイン」です。質の高いデザインを作るために、勝てるデザインの5つのハードルを超えています。

バリューは「生す」

バリューは、枠の中での積み重ね “方” です。コンテンツの魅力を最大化する、揺るぎない強固な成すデザインを生すための5つの方法を定義しています。

1.ハグリサーチ

相手の意図を理解するために、ハグするくらいに心の距離を縮める。距離を縮めて情報をスピーディに汲み取る

2.アイデアファースト

アイデアがひらめいたら立ち止まらずに、まずはスピーディに形にしてみることからはじめる

3.パラレルワールド

あらゆる情報をスピーディーに汲み取り「もしもこうなったら?」のパラレルワールドを常に探す

4.コミュニケーションラリー

卓球をするようにコミュニケーションのラリーをスピーディーにおこない、アップデートする

5.ウィーアーウィナー

神輿を担がず、神輿に乗る。クライアント、消費者、NASU…みんなが勝者となる行動を常に考える

「成すタネ」を作る

私たちのご提供するものは、ロゴデザインやWebデザインなど、一般的に装飾的な狭義のデザインにとどまりません。

NASU独自のツールにて導き出される「成すタネ」(「コンセプト」「タグライン」「デザインのものさし」)も含まれます。

成すタネを一言で言うと「これって、うちの会社っぽいかな?」の判断軸です。

「成すタネ」を策定することには、以下のメリットがあります。

1.納品した後も、お客様自身が社内で作った制作物の判断がしやすくなる

納品したデザインの世界観を生かした判断ができるので、デザインの効果を最大化できる

2.デザインなど見た目にとどまらず、社内のサービスや経営方針を決める際の判断軸になる

「成すタネ」の指針を社内で示すことで、経営層だけでなく全員が判断できるようになり、全員経営のきっかけとなります

3.1と2によって、企業として一貫性のあるブレのない印象を積み重ねていくことが可能となります。

We are winnerの精神

今あるものを磨くところから始まるのが、NASUのコンテンツ化です。磨くとは、コンテンツを大切に育てるということ。デザインをナスに置き換えてみると、NASUは農家でクライアントは小売店や飲食店、自宅や飲食店でナスを食べる方がお客様になります。

仮にクライアントがOKを出したとしても、まずくて食べられないナスはお客様にとって無価値です。

どんなに丁寧に時間をかけて作ったナスだったとしても、食べてもらえなければ無駄になってしまいますよね。NASUは存在価値がないもの、無意味なものは絶対に生み出しません。ナスとしての価値がある、美味しくて見た目も美しいナスをお客様に提供します。

例えとしてナスを出しましたが、実際にNASUは農業のように丁寧に物づくりをしている会社です。デザインの苗である企画から大切に育てて、価値と意味のあるコンテンツ「勝てるデザイン」に成長したものだけを出荷します。

NASU公式サイトのトップページも、これまで制作したコンテンツをトラックで出荷していくデザインにしているんです。

クライアントは「NASUに頼んでよかった」、お客様は「買ってよかった、食べてよかった」、NASUは「作ってよかった」と思う。

そうやって全員が勝てるデザインで ”ウィーアーウィナー” の状態にできなければ意味がないと考えています。

NASUができること

NASUのコンテンティゼーション(コンテンツ化)を活かした、デザイン以外の事業についてご説明します。

企業力を高める「コミュニティ事業サポート」

昨今コミュニティ事業を検討する企業が増えていますが、日本におけるコミュニティ事業は歴史が浅く、ノウハウを学ぶ場も限られているのが現状です。NASUは自社コミュニティ「前田デザイン室」の運営経験をもとに、複数の企業のコミュニティ事業をサポートしてきました。

企業がコミュニティを運営するメリットは収益や拡散力だと思われがちですが、それらはあくまでも副産物、あったらラッキーくらいのオマケだと考えてください。

NASUが考えるコミュニティ運営の最大のメリットは ”人” です。

デザイン会社に限らず「人の目=客観視」はあらゆる企業が持つべきものですが、社内の人間だけで完結する仕事をしていると視点が偏ってしまいます。僕自身も客観視を入れながらコンテンツ制作をしてきたつもりでしたが、コミュニティ運営を開始してまだまだ意識が足りていなかったと痛感しました。

客観視を想像でおぎなうのではなく、実際に人の目に触れる機会が増えることで、コンテンツのクオリティは格段に高くなります。また多くの人に触れ、人の心を理解する機会が増えるのもコミュニティのいいところです。

人数や活動内容によって常に変化して成長していく “ナマモノ” であるコミュニティを、NASUはコンテンツとして大切に育ててきました。

コンテンツの魅力を見つける「アイデア会議」

任天堂では、すでに存在しているコンテンツの魅力を最大化するデザインを制作していました。そこで磨かれた経験と才能は今でも僕の武器です。

その武器をもっと前の段階から活かして、コンテンツやサービスを一から作りたいという思いからNASUを設立しました。現在、NASUの事業はクライアントから依頼を受けてのコンテンツ制作と、NASU発信のコンテンツ制作の2軸で動いています。

クライアントからの依頼では、1回目と2回目の打ち合わせで企画がガラッと変わっていることがときどきあるんです。

誰かに意見をもらったり、何かアイデアを思いついたりして変更していると思うのですが、間違った方向に行ってしまっている場合も少なくありません。企画にはたくさんの人が関わって時間をかけて進めていくので、道がどんどん分岐して思考が迷子になりやすいんです。

クライアントが道をそれてしまったときに「ここは変えずに大事にしましょう、こうすれば大きな変更なく解決しますよ」と軌道修正してきた経験から、アイデア会議参加のサービスを始めました。クライアントの思考の交通整理をして、企画のコアがブレないように軌道修正をしながら、コンテンツの魅力を最大化することを目的とした事業です。

企画のコアの部分、「ならでは」をクライアントが見つけられていない場合は、NASUが必ず見つけ出します。ヒアリングで過去・現在・未来と聞いていくなかで、一貫していることが「ならでは」になりやすい印象がありますね。ヒアリングや企画会議を何度も重ねて、じっくり時間をかけて制作する場合もあれば、スピード感やテンポの良さを大切にする場合もあります。

「ロゴは一生モノ」というイメージで依頼する企業も、状況の変化に合わせてロゴも変えていく企業も、それぞれが魅力的な「ならでは」を持っています。

クライアントをコンテンツとして捉え、コンテンツの魅力に直結する「ならでは」を見つけて、スタートからゴールまで伴走するのがNASUのアイデア会議参加事業です。

「何かしたい、でも何をしたらいいかわからない」というゼロの状態であれば、スタート地点までの道を一緒に模索します。「なんとなくこんなことがしたい」の1をお持ちであれば、1の良さや軸を残しつつ、より良い1にバージョンアップさせていきましょう。

デザインの力で事業を成す

ただ形を作るだけでなく、会社の思想まで掘り下げたデザイン経営を取り入れたいとき、イノベーションが起きるようなおもしろいことをやりたいときにデザインパートナーとして一番に思い浮かべる会社がNASUであってほしいと考えています。

デザインはデザイン会社だけのものではありません。

デザインは日常に溢れ、どんな仕事にも密接に関わっているものです。

NASUは今後もデザインの力を活かして多様な事業を展開し、どのシーンにおいても「勝てるデザイン」を成し遂げていきます。

〈取材、構成=成澤綾子(@ayk_031)/ 編集=浜田綾(@hamadaaya914)/ 撮影=前田高志(@DESIGN_NASU)〉